IN/OUT (2025.6.29)

外食すればオーダーと違う物が運ばれ、タクシーに乗れば道を間違えられ、という事が続く今日この頃。自分の滑舌が悪くて、ちゃんと聞き取ってもらえてないのかも…、という気がしてきました。

最近のIN

最近のIN

”Pete Roth Trio featuring Bill Bruford” @ ビルボードライブ東京 (25.6.25)

ギタリスト Pete Rothのトリオ公演を観に、ビルボードライブ東京に行ってきた。

ギタリスト Pete Rothのトリオ公演を観に、ビルボードライブ東京に行ってきた。

メンバーは、

・Pete Roth(Gt)

・Bill Bruford(Dr)

・Mike Pratt(Ba)

そう、私の目当ては、2009年にライヴ活動からの引退を表明していた、あのYESの!、King Crimsonの!、U.K.の!、ABWHの!、Earthworksの!、Moraz-Brufordの!、ドラマー Bill Brufordだ!!。 2022年に、Pete Roth Trioでライヴ活動を再開したのだ!!!

因みに、2012年に、彼が自伝のプロモーションで来日したイベントに行った時には、再び、彼のプレイが聴ける日が来るとは、予想もしていなかった。申し訳ないが、Pete RothとMike Prattについては全く予備知識が無いまま、参戦である。

ステージ上に置かれたドラム・セット。あの技巧派 Bill Brufordsにしては、極めてシンプルだ。一方、Pete Rothの足下には大量のエフェクター。

メンバーが登場。76歳になったBill Brufordだが、全く老け込んではおらず、相変わらずダンディだ。演奏が始まると、Pete Rothは思いっきりエフェクトを多用したテクニシャン。Mike Prattも音数多めのベース・ライン。そして、シンプルなセットから緻密なリズムを繰り出すBill Bruford、全く衰え無しである。3人の音が、ビシッ、ビシッとキマりまくるのが、カッコ良くも心地よい。

1曲目は、オリジナルの「Full Circle」。2曲目もオリジナルだと思うが、3人のアドリブたたっぷり。やはり、Bill Brufordのドラムスは、トリッキーで、センスの良さに溢れている。ちょっとだけ、80年代King Crimsonの香りもあったかな。

そこからは、有名曲を、このトリオならではの解釈とアドリブで。ドヴォルザークの「Largo from Symphony #9」(”遠き山に日は落ちて”、でお馴染みの旋律)、Charlie Parkerの「Billie's Bounce」、Wayne Shorterの「Fee-Fi-Fo-Fum」、Gershwinの「Summertime」、Jobimの「How Insensitive」、John Coltraneの「Mr. PC」(だったと思う。何曲かは、ちょっと自信無し)。

どの曲も、3人の卓越したテクニックと、アイディアが詰まったアドリブ、そして、キレの良いリズムで、聴き応え有りまくり。そして、商業主義に流されず、こういうセンスの良いジャズ・トリオで復帰するとは、さすが Bill Brufordだと感涙。彼自身も、このトリオでの演奏をとても楽しんでいるようだ(退場時に、投げキッスをするほどのご機嫌ぶり!)。期待以上に素晴らしいライヴだった。

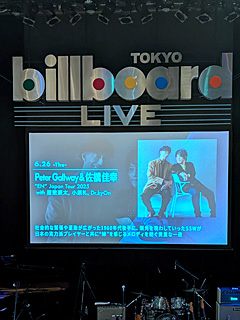

”Peter Gallway & 佐橋佳幸 “EN” Japan Tour 2025 with 屋敷豪太, 小原礼, Dr.kyOn” @ ビルボードライブ東京 (25.6.26)

1969年のアルバム「The Fifth Avenue Band」で、はっぴいえんどや山下達郎に多大な影響を与えたバンド、The Fifth Avenue Bandの中心人物、Peter Gallway。彼が、佐橋佳幸と共にアルバム「EN」を制作し、ツアーも行う。そのビルボードライブ東京公演を観てきた。

1969年のアルバム「The Fifth Avenue Band」で、はっぴいえんどや山下達郎に多大な影響を与えたバンド、The Fifth Avenue Bandの中心人物、Peter Gallway。彼が、佐橋佳幸と共にアルバム「EN」を制作し、ツアーも行う。そのビルボードライブ東京公演を観てきた。

メンバーは、レコーディングにも参加している

・Peter Gallway(Gt, Vo)

・佐橋佳幸(Gt)

・屋敷豪太(Dr)

・小原礼(Ba)

・Dr.kyOn(Key)

私は、Peter Gallwayのことは、あまり知らず、付け焼き刃で「EN」を軽く聴いたぐらいなのだが、このバンドなら、間違い無いだろう。そして、ゲストも出る予感が…。ということで参戦。開演前に流れていたのが、 J. D. SoutherやKarla Bonoff。「EN」を聴く限り、まさに、こういうイメージのシンガーソングライターだ。

ステージ上、向かって左にキーボード、中央奥にドラムス、右にベース。そして、フロントの左にPeter Gallway、右に佐橋佳幸という布陣で演奏スタート。まずは、Peter Gallwayの昔の曲2曲、1978年の「On the Bandstand」、1972年の「Running Walking Kicking the Ball」。そして、Laura Nyroの「Save the Country」。Peterの歌唱&ギターも、バックの演奏も、実に心地よい。シティ・ポップ・ブームが再燃する今だと、まったく古さを感じさせない。そして、佐橋佳幸、例によって弾きまくりである。

ここから、「EN」収録曲が続く。「French Is Spoken Far from Here」。そして、次の「Coltrane’s Blue World」で、ゲストのサックス / フルート・プレイヤー 山本拓夫がジョイン! さらに、「Tokyo To Me」で、バック・コーラスに松たか子も参加!! さらにさらに「Shinjuku Neon」で大貫妙子も登場!!! この、フル・メンバーで、「Kyoto」、「English Football at the Prince Hotel」で、盛り上がる。何という豪華さだ!!!!(3人とも、「EN」のレコーディング・メンバー。もちろん、松たか子は佐橋佳幸の配偶者でもある。そして、大貫妙子は1970年代からPeter Gallwayとは繋がりがあり、必然のゲスト達だ)

ということで、改めてメンバーは、

・Peter Gallway(Gt, Vo)

・佐橋佳幸(Gt)

・屋敷豪太(Dr)

・小原礼(Ba)

・Dr.kyOn(Key)

・山本拓夫(Sax, Fl)

・松たか子(Cho)

・大貫妙子(Cho)

ゲスト 3人がはけて、1966年のThe Strangers名義(1971年にOhio Knox名義でも発表)の「Land of Music」を演奏して、本編終了。

アンコール。まずは、Peter Gallwayと佐橋佳幸の2人だけで、The Fifth Avenue Bandの「Good Lady of Toronto」をしみじみと演奏。ゲスト3人も含んだバンド・メンバーが全員戻って、さぁ、いよいよ最後の曲かと思いきや、ここで佐橋佳幸が仕切るショップ・チャンネルのコーナー。小芝居付きのツアー・グッズの紹介(矢野顕子のさとがえるコンサートでもお馴染みの奴だ)。そして、Peter Gallwayの1978年の作品「Sunday Basketball」。ステージ後ろのカーテンが開いて、東京の夜景をバックに歌うPeter、手練れ揃いのバック・バンド、さらに、たか子&妙子のコーラス。とんでもなく、凄い。

全員揃って挨拶して、退場。と思いきや、Peter Gallwayと佐橋佳幸だけ残って、もう1曲のサプライズ! Barbara Lewisの「Hello Stranger」。観客と一緒に、”Shoo-bop, shoo-bop My baby”のリフで盛り上がっていると、退場していたメンバーが全員戻ってきて、Dr.kyOnのピアノのところにあるマイクを囲んで、一緒に歌い出す。ただただ音楽が好きな人達!という感じが、最高である。

たまたま、2日続けてのビルボードライブ東京だった。音楽の傾向は全く違うが、どちらも、ベテラン・ミュージシャンの音楽愛(と、衰えぬテクニック)に、深く、心を揺さぶられたのである。

「春風亭小朝・清水ミチコの大演芸会 ~落語とピアノバラエティ~TIARAスペシャル ファイナル!」 @ ティアラこうとう (25.6.27)

春風亭小朝と清水ミチコの二人会を観に、江東区の文化施設「ティアラこうとう」に行ってきた。この演芸会がスタートしたのは2014年。ティアラこうとうでは6回目の開催となる。私は、2016年、2024年、に続いて3度目の参戦である。

春風亭小朝と清水ミチコの二人会を観に、江東区の文化施設「ティアラこうとう」に行ってきた。この演芸会がスタートしたのは2014年。ティアラこうとうでは6回目の開催となる。私は、2016年、2024年、に続いて3度目の参戦である。

まずは、前座。ロケット団。TV出演が少ないのも頷ける時事ネタ、芸能人の不祥事ネタなど、ブラック味満載の漫才。実力派だ。

そして、春風亭小朝の登場。「徂徠豆腐」。荻生徂徠を扱った人情噺。あまり、落語を聞く機会が無い私にも分かる上手さだ。

15分の休憩後、幕が開くと、舞台上は、高座からスタインウェイのピアノにチェンジ。小朝が清水ミチコを呼び込んで、しばしのトーク(わざと狙っているのだと思うが、小朝の清水ミチコのイジり方が、昭和っぽい……)の後、清水ミチコの部。

通常のワンマン・ライヴよりも短い訳だが、新ネタもしっかり仕込んでの充実のパフォーマンス。定番の「100年使える声の歌」では、ついに、100歳代の代表が、"きんさんぎんさん"じゃなくなったのが、時代を感じる。本日の偽矢野顕子は「春咲小紅」。いつも思うのだが、清水ミチコの矢野顕子の真似は、声はあまり似ていないと思う。しかし、ピアノ演奏が完璧な模倣なのが凄い!

最後は、最近のライヴの締めの定番になっている、忌野清志郎の日本語訳によるBob Dylan。照れ隠しの物真似は入っているが、かなり真っ直ぐなプロテスト・ソングで、不覚にも涙が出そうになってしまう。

という訳で、今年も、才人2人(&前座)の演芸を堪能。

最近のOUT

最近のOUT

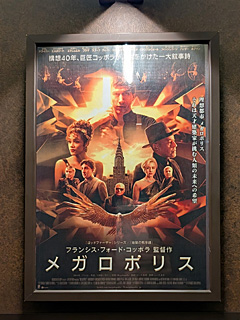

”Megalopolis” (25.6.28)

Francis Ford Coppola監督(1939年生まれ)が、1980年代から構想し、ついに85歳にして完成させた新作を観てきた。彼は、この映画に、自慢のワイナリーの一部を売却して調達した1億2000万ドルの私財を投じたという。しかし、批評家からの評判は両極端に分かれている。というか、酷評の方が多い感じ。怖い物見たさでの鑑賞である。

Francis Ford Coppola監督(1939年生まれ)が、1980年代から構想し、ついに85歳にして完成させた新作を観てきた。彼は、この映画に、自慢のワイナリーの一部を売却して調達した1億2000万ドルの私財を投じたという。しかし、批評家からの評判は両極端に分かれている。というか、酷評の方が多い感じ。怖い物見たさでの鑑賞である。

パラレール・ワールドのようなアメリカの大都市を舞台に、天才建築家の主人公が、理想都市(Megalopolis)の開発を進めようとする。しかし、既得権益に固執する市長と対立し…。というお話。舞台となる都市名が"New Rome"。Adam Driverが演じる主人公の名前が”Cesar Catilina”。そして、豪華絢爛なセットの美術や衣装。この映画は、現代の分断する世界に、古代ローマ帝国を重ね合わせた、文明批評なのだ。

設定そのものが説教臭いのは、いかんともしがたい。かなり露骨なアメリカの現状批判が、わざとらしくもある。もっとも、映画の冒頭で、これが「寓話」だと宣言しているので、文句は言えないのだが…。

しかし、ストーリー展開のリズムの悪さが致命的だ。この演出やカット割りの古臭さは、今のCoppolaの限界なのか、狙ってやっているのか…。映画の最後に可視化される理想都市メガロポリスの造形に驚きが無いのも、想像力の欠如を見せつけられるようで、寂しい。

と言いつつ、途中、睡魔に負けた箇所も多く(睡魔に負けたというより、睡眠に逃げ込んだ)、偉そうにOUT判定の駄作とするのは気が引けるところではある。

何より、老害と後ろ指を指されようが、この大作を撮りきったCoppolaの執念自体は、大したものだと思う。その一方、戸田奈津子による字幕の酷さにこそ、老害を感じてしまった(まぁ、この人は、昔からか…)。

「五十音(”あめんぼ あかいな あいうえお” から始まる、北原白秋の詩)」や「外郎売(”拙者親方と申すは”から始まる、歌舞伎の口上)」で、滑舌を改善しようかと思う一方、もしかしたら、自分が考えていることと、口から発している言葉が食い違っている=ボケが始まっている可能性もあるかと思うと、暗くなってしまうな…