IN/OUT (2025.5.4)

今年の大型連休は、ありがたいことに11連休(付き合いのある会社がカレンダー通りの休みの所も多く、調整には苦労するけど…)。たっぷり休んでも、まだ終盤戦が残っているのは、得した気になります。

最近のIN

最近のIN

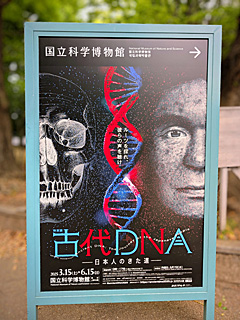

「古代DNAー日本人のきた道ー」 @ 国立科学博物館 (25.4.28)

ホモ・サピエンスが4万年前に日本列島に到達してからの歴史を、考古学とDNA分析を組み合わせることによって解き明かしていくという展覧会を観に、国立科学博物館に行ってきた。

ホモ・サピエンスが4万年前に日本列島に到達してからの歴史を、考古学とDNA分析を組み合わせることによって解き明かしていくという展覧会を観に、国立科学博物館に行ってきた。

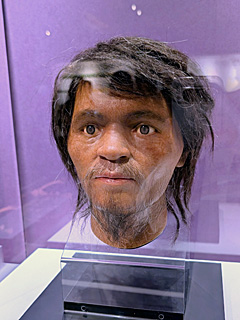

最初に日本列島に到達したホモ・サピエンスがどんな人だったのかを知る手掛かりとして展示されているのが、右の写真、国内最古の全身骨格が残った人骨「白保竿根田原洞穴遺跡4号人骨」(沖縄県石垣市)。

最初に日本列島に到達したホモ・サピエンスがどんな人だったのかを知る手掛かりとして展示されているのが、右の写真、国内最古の全身骨格が残った人骨「白保竿根田原洞穴遺跡4号人骨」(沖縄県石垣市)。

そして、そこから復顔したのが左の模型。現時点で知りうる、最も昔の日本人の顔(髪型は、復顔した人の趣味なのだろうか?)。展示の冒頭から、中々のインパクトだ。

そして、そこから復顔したのが左の模型。現時点で知りうる、最も昔の日本人の顔(髪型は、復顔した人の趣味なのだろうか?)。展示の冒頭から、中々のインパクトだ。

1万6千年前の縄文時代から、弥生時代、古墳時代と、それぞれの人骨のDNA解析や解剖学的解析、そして、石器や土偶などから、当時の社会や精神文化を紐解いていく過程は、スリリングだ。

考古学の展覧会なので、やはり、土器の展示は多い。頭の中には、レキシの「狩りから稲作へ」がリピートしっ放しである(ちょうど前夜、レキシと上原ひろみのセッションをEIGHT-JAMで観たところだった)。

考古学の展覧会なので、やはり、土器の展示は多い。頭の中には、レキシの「狩りから稲作へ」がリピートしっ放しである(ちょうど前夜、レキシと上原ひろみのセッションをEIGHT-JAMで観たところだった)。

歌っているような顔が付いた土器は、私は初めて見た。何とも言えぬ味わいのある表情。彼(彼女?)も、「縄文土器 弥生土器 どっちが好き?」と歌っているのか?

さらに楽しいのが、兵庫県で出土した「動物足跡付須恵器」。古墳終末期、6世紀末~7世紀初頭のものだそうだ。くっきりと猫の足跡が付いている!可愛いからそのまま焼いちゃったのだろう。

さらに楽しいのが、兵庫県で出土した「動物足跡付須恵器」。古墳終末期、6世紀末~7世紀初頭のものだそうだ。くっきりと猫の足跡が付いている!可愛いからそのまま焼いちゃったのだろう。

(途中、箸休め的に、日本におけるイヌの歴史とネコの歴史についてのコーナーが設けられているのだ)。

楽しいと言えば、もう一つ、日本列島北部の、稲作農耕をしない「続縄文文化」から「アイヌ文化」に至る流れを解説するパートに展示されていた、北海道のトコロチャシ跡遺跡で出土した「クマ骨偶」(8~9世紀)。とても小さな細工物だが、北海道土産の定番、熊の置物の元祖を見たような気がする。

楽しいと言えば、もう一つ、日本列島北部の、稲作農耕をしない「続縄文文化」から「アイヌ文化」に至る流れを解説するパートに展示されていた、北海道のトコロチャシ跡遺跡で出土した「クマ骨偶」(8~9世紀)。とても小さな細工物だが、北海道土産の定番、熊の置物の元祖を見たような気がする。

展示の終盤には、番外編的に(過去の別の特別展からの使い回しのようだ)、江戸時代の、町人の男女・武家の男女の頭蓋骨と、そこからの復顔模型がずらっと並んでいる。町人と武家で、明確に顔立ちが違う(武家は、面長で鼻が高くて顎は華奢。ただし歯並びは悪い。町人は、その真逆)という、割に即物的というか、時代劇で見るイメージ通り(町人の方が歯並びが良いのは、粗食=固い食べ物が影響しているのだろうな)。

展示の終盤には、番外編的に(過去の別の特別展からの使い回しのようだ)、江戸時代の、町人の男女・武家の男女の頭蓋骨と、そこからの復顔模型がずらっと並んでいる。町人と武家で、明確に顔立ちが違う(武家は、面長で鼻が高くて顎は華奢。ただし歯並びは悪い。町人は、その真逆)という、割に即物的というか、時代劇で見るイメージ通り(町人の方が歯並びが良いのは、粗食=固い食べ物が影響しているのだろうな)。

実のところ、国立西洋美術館に行くつもりで上野に到着してから、月曜が休館日であることに気付き、急遽、予定変更で訪れた展覧会だったのだが、地味目ながら興味深かった。

"BLUE NOTE TOKYO ALL-STAR JAZZ ORCHESTRA directed by ERIC MIYASHIRO with special guest JOHN SCOFIELD" @ ブルーノート東京 (25.4.29)

ユネスコ制定「International Jazz Day」を記念したBNT ALL-STAR JAZZ ORCHESTRAの公演を観に、ブルーノート東京に行ってきた。

ユネスコ制定「International Jazz Day」を記念したBNT ALL-STAR JAZZ ORCHESTRAの公演を観に、ブルーノート東京に行ってきた。

今回、迎えるゲストは、1974年のデビュー以来、自身のユニットだけでなく、Miles Davis Groupを含む、数多くのグループ、セッションにも参加し、第一線で活躍し続けるレジェンド級のギタリスト、John Scofield。彼のライヴは、2012年のトリオ公演を観たことがある。その時は、予備知識無しでの参戦だったが中々に好印象だった。

今回のメンバーは、

・エリック・ミヤシロ(tp, conductor)

・小池修、鈴木圭、米澤美玖、渡邉瑠菜、青柳伶(sax)

・川上鉄平、山崎千裕、吉澤達彦、宮城力(tp)

・中川英二郎、須山ヨシオ、藤村尚輝、小椋瑞季(tb)

・中川就登(p, key)

・金子義浩(b)

・川口千里(ds)

そして、スペシャルゲストの

・John Scofield(g)

まずは、BNT ALL-STAR JAZZ ORCHESTRAだけで、このバンドのテーマ曲「Blue Horizon」から演奏開始。小池修 → 中川英二郎 → 川口千里 → 渡邉瑠菜と回すソロも含め、最初から全開だ。続いて、Snarky Puppyの「Lingus」。小池修と米澤美玖の親子バトル(?)が見どころ。

本日は、他においしい仕事があった(?)とのことで、定番のベーシスト 川村竜は不在。今回のベーシスト、金子義浩を観るのは初めてだと思うが(このバンドに選ばれるのだから、当たり前に)上手い。また、サックスのスター・プレイヤー 本田雅人も不在だが、その分、彼の愛弟子 渡邉瑠菜が、何度もソロを取る活躍ぶり。

ここで、John Scofield登場。さりげなく弦をつま弾きながら、そのまま演奏開始。曲は「Museum」、「Peculiar」、「Meant to Be」。テクニック的な事は私には良く分からないが、確固たる音色で聴かせるタイプだと感じた。3曲演奏後、楽譜をめくりながら「次は何だっけ?」、「これで終わりだよ」、「え、俺はクビか」みたいなエリックとのやり取り後、ステージを後にする。現在 73歳。鷹揚たる所作が大人カッコ良い。

本編最後は、「Spain」。安定のカッコ良さだ。

儀式のように、一旦、退場してからアンコールで再登場するのが嫌いなエリック・ミヤシロ。例によって、そのまま、アンコールに突入。再び、John Scofieldが登場し「Donna」。決して音数が多いわけではないのに、一音一音の説得力に圧倒される。

John Scofieldが退場し、これで全編終了かと思いきや、エリック・ミヤシロが舞台上から川村竜と本田雅人を呼び込む。なんと、前の仕事が終わってすぐに駆けつけ、ギリギリ間に合ったとのこと。カジュアルな私服のまま舞台に上がった2人がジョインしての「Birdland」。川村竜は、小柄な金子義浩が使っていたベースをそのまま使用。ストラップが短すぎて、滅茶苦茶、窮屈そうだ。しかし、音を出した瞬間、やはり、華があるなぁと実感。そして、さらに華があるのが本田雅人。冒頭からソロを吹きまくる。そして、全メンバーにソロを回しての大団円(好き勝手やっているようで、若手のソロをしっかり見ている本田雅人、良い指導者なのだろうな)。

John Scofieldを交えた渋い演奏から、飛び入りメンバーを加えた大盛り上がりパフォーマンスまで、振り幅の大きいステージを堪能。楽しかった!!

"Thunderbolts*" (25.5.2)

今回は、過去の作品に登場し、ヒーロー・チームと戦ったり、あるいは、協力をしつつも距離を取っていたアンチ・ヒーロー達が集結するという、裏アベンジャーズ的な趣向。Sebastian Stanが演じるBucky Barnes=Winter Soldierなどは印象が強いが、Florence PughってMCUに出ていたっけ?("Black Widow"で、Scarlett Johanssonの妹分役でした)など、私は忘れていた登場人物も多いが、 ちゃんと再集合させて見せ場を作るMCU、意外と義理堅い。

彼らがチームを組まざるを得なくなる展開にそれなりの説得力が有るのが上手い。同じようにアンチ・ヒーロー・チームを描いても、そこら辺りの整理が混沌としていたDCの"Suicide Squad"と比べて、Marvelの巧みさが歴然。

MCU大作にしてはアクションは控えめだが、各メンバーのキャラがしっかり立っているのが楽しい。シリアス要素とコメディ要素のバランスも良い感じ。終盤の”Inception”っぽい展開は、説教臭くなる一歩手前という感じだが、Florence Pughの存在感で救われている。それぐらい、彼女はハマり役だし、Florence姐さんにならカウンセリングしてもらいたいと思ってしまう。

ということで、このところすっかり食傷気味だったMCUだが、久々の快作。結局、次も観なければ、という気にさせてしまうところが憎い(もっとも、次に控えているのは、過去の映画化で大失敗した”The Fantastic Four”。Marvelも、今度の映画化では失敗できないと背水の陣を敷いているのか、"Thunderbolts*"の劇中でも、強引にプッシュしていたが、果たして…)

さらに言えば、フランチャイズ・ビジネスへの自虐ネタにMarvelの余裕を感じる。また、音楽の使い方がいつも巧いMCU作品だが、エンディングにStarshipの”Nothing's Gonna Stop Us Now”を使ったのは、"B級"アベンジャーズと掛けた皮肉かと思うのは、意地悪い勘ぐりかな?

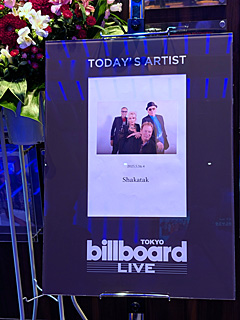

Shakatak @ ビルボードライヴ横浜 (25.5.3)

Shakatakのライヴを観に、ビルボードライヴ横浜に行ってきた。

Shakatakのライヴを観に、ビルボードライヴ横浜に行ってきた。

彼らのライヴを観るのは2019年の東京公演以来だ。今回の来日メンバーは、オリジナル・メンバーの Bill Sharpe(Piano, Keyboards)、Roger Odell(Drums)、Keith Winter(Guitar / 一時、脱退していたが、復活)。さらに、ほぼ、オリジナル・メンバーと言える Jill Saward(Vocal, Percussions, Flute)と George Anderson(Bass)。そして、準レギュラー扱いの Jacqui Hicks(Background Vocal, Flute, Saxophone)の6名。今年で結成45周年だが、メンバー・チェンジは、かなり少ない。

いきなり、鉄板曲、「Invitation」で演奏開始。そこから、デビュー時のブリティッシュ・ジャズ・ファンク路線の曲から、その後の Jill Sawardのヴォーカルを前面に出したポップス路線の曲、さらには45周年記念の新曲まで、幅広く披露。Bill Sharpeの分かりやすいMCで笑いを取ったり、George Andersonが客席を歩き回りながらベース・ソロをプレイしたりと、盛り上げ方もベテランらしく、巧みなものだ。熱心なリスナーとは言えない私でも、どの曲も馴染みやすい。演奏技量も悪くない。このクオリティで45年間、活動を続けているのは、大したものだ。

そして、本編ラストに演奏された「Night Birds」。やはり、この曲は特別だ。1982年当時の色々な思いが蘇る。ライヴ用に、たっぷりとメンバーのソロをフィーチャーしたアレンジも、カッコ良し。

アンコールでもう1曲「Down on the Street」。会場総立ちで盛り上がって、全編終了。1st Showだったので、最後に舞台奥のカーテンが開くと、まだ明るかったのはご愛敬(2nd Showだと、この曲の背景に六本木の夜景が広がるので、良い雰囲気だろうな…)。しみじみと懐かしくも、しっかり盛り上がった、良いライヴだった。

もっとも、ちょっとした外科処置のため、連休前半が、禁アルコール・禁コーヒー・禁スパイシー等々の制限があったのは、不覚…