IN/OUT (2025.5.11)

大型連休が終わると、春の矢野顕子強化月間スタートです。

大型連休が終わると、春の矢野顕子強化月間スタートです。

最近のIN

最近のIN

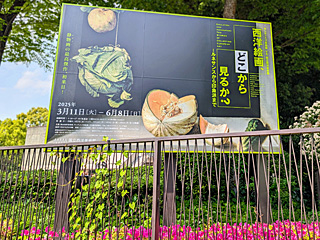

「西洋絵画、どこから見るか?―ルネサンスから印象派まで サンディエゴ美術館 vs 国立西洋美術館」 @ 国立西洋美術館 (25.5.4)

The San Diego Museum of Artと国立西洋美術館の共同企画の展覧会を観てきた。

The San Diego Museum of Artと国立西洋美術館の共同企画の展覧会を観てきた。

両館が所蔵する作品88点(The San Diego Museum of Artが49点、国立西洋美術館が39点)を組み合わせ、同じ題材や作家、関連性のあるもの同士をペアやグループにして展示することで、ルネサンスから19世紀に至る幅広い西洋美術の魅力とその流れを紹介するという趣向。

両館が所蔵する作品88点(The San Diego Museum of Artが49点、国立西洋美術館が39点)を組み合わせ、同じ題材や作家、関連性のあるもの同士をペアやグループにして展示することで、ルネサンスから19世紀に至る幅広い西洋美術の魅力とその流れを紹介するという趣向。

第1章 ルネサンス、第2章 バロック、第3章 18世紀、第4章 19世紀。年代順に4章で構成された展示は、分かりやすく、我々初心者にも優しい解説が付いている。一方で、The San Diego Museum of Artからの出展は、全て、日本初公開という、上級者の方々にも楽しめる展覧会だ。

左は、この展覧会のキー・ヴィジュアルにも使われている、スペインの画家 Juan Sánchez Cotánによる1602年頃の作品「マルメロ、キャベツ、メロンとキュウリのある静物」。こうした、食材を描いた静物画を「ボデゴン」と呼ぶそうだ。即物的な絵のようで、実物を前にすると、異様な迫力が伝わってくる。何だか、凄い。これらボデゴンが3点、まとめて展示されている。

左は、この展覧会のキー・ヴィジュアルにも使われている、スペインの画家 Juan Sánchez Cotánによる1602年頃の作品「マルメロ、キャベツ、メロンとキュウリのある静物」。こうした、食材を描いた静物画を「ボデゴン」と呼ぶそうだ。即物的な絵のようで、実物を前にすると、異様な迫力が伝わってくる。何だか、凄い。これらボデゴンが3点、まとめて展示されている。

一方、右は、「聖セバスティアヌス」。宗教画が集められたコーナーに展示されているが、作者は同じくJuan Sánchez Cotán。

一方、右は、「聖セバスティアヌス」。宗教画が集められたコーナーに展示されているが、作者は同じくJuan Sánchez Cotán。

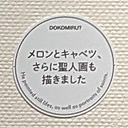

そして、この絵に、美術館が付けたキャプションが

そして、この絵に、美術館が付けたキャプションが

「メロンとキャベツ、さらに聖人画も描きました」

あれ? と思い、先ほどのボデゴンのコーナーに戻って確認してしまった。同じ作者だということを伝えるのに、この表現。初心者の興味を惹きつける工夫が、憎い。

同じ「ゴリアテの首を持つダヴィデ」というタイトルで、Antonio de BellisとGuercinoの作品(どちらも1600年代中期)が並んでいたりと、とにかく、展示の仕方に工夫が凝らされていて、飽きずに西洋美術史を学べる、良い展覧会だ。

同じ「ゴリアテの首を持つダヴィデ」というタイトルで、Antonio de BellisとGuercinoの作品(どちらも1600年代中期)が並んでいたりと、とにかく、展示の仕方に工夫が凝らされていて、飽きずに西洋美術史を学べる、良い展覧会だ。

ディーン・フジオカと日比麻音子による音声ガイドは、解説内容は適切で分かりやすいのだが、やや、分量的には物足りないかな。

あと、この展覧会は19世紀までだったので、東京都現代美術館あたりが、どこかの美術館と組んで、20世紀以降の美術を分かりやすく俯瞰できる企画展をやってくれないかしらん。

なお、個人的に最も印象深かったのは、William-Adolphe Bouguereauの「羊飼いの少女」(1875年)。ここまで、西洋絵画の歴史を観てきて、結局、美少女画が印象に残るというのも、申し訳ない気もするが…。

なお、個人的に最も印象深かったのは、William-Adolphe Bouguereauの「羊飼いの少女」(1875年)。ここまで、西洋絵画の歴史を観てきて、結局、美少女画が印象に残るというのも、申し訳ない気もするが…。

ついでに、常設展もぐるっと観て回る。何度観ても、Carlo Dolciの「哀しみの聖母」の、ラピスラズリで描かれた青の色彩には、深く引き込まれる。

ついでに、常設展もぐるっと観て回る。何度観ても、Carlo Dolciの「哀しみの聖母」の、ラピスラズリで描かれた青の色彩には、深く引き込まれる。

ということで、国立西洋美術館を満喫。

「ねりぶんJAZZ 22nd Anniversary Special エリック・ミヤシロ・オールスター・ドリーム・バンド」 @ 練馬文化センター 小ホール (25.5.5)

ジャズ評論家・高木信哉が、今、最も聴くべきミュージシャンを紹介するという練馬文化センターのシリーズ企画に、エリック・ミヤシロ率いるバンドが出演するのを観てきた。

ジャズ評論家・高木信哉が、今、最も聴くべきミュージシャンを紹介するという練馬文化センターのシリーズ企画に、エリック・ミヤシロ率いるバンドが出演するのを観てきた。

高木信哉の前説によれば、昨年のThe Jazz Avengersの公演が、チケット発売後2日で完売して驚いていたのが、今回の公演は即日完売だったとのこと。

エリック・ミヤシロ・オールスター・ドリーム・バンドと名付けられたメンバーは、

・エリック・ミヤシロ(tp, conductor)

・中川英二郎(tb)

・米澤美玖(sax)

・宮本貴奈(p, key)

・川村竜(b)

・川口千里(ds)

ブルーノート東京でもお馴染みのメンバーのリズム隊はそのままに、フロントを3管に絞り込んだ構成だ。

Sammy Nesticoの「Ya Gotta Try」で演奏開始、私の席は、舞台に向かってかなり右寄りだったが、ドラムセットが舞台右側に置かれていたため、結果的に、冒頭から飛ばす川口千里のスティック捌きが良く見える好角度だ。

2曲目 Stevie Wonderの「Overjoyed」と、3曲目 Marcus Millerの「Run for Cover」では、いつもはテナーサックスの米澤美玖がアルトサックスを演奏。レアな機会に遭遇できて、有り難いやら嬉しいやら。

続いては、練馬区在住の中川英二郎をフィーチャーして、自身の作品「Heaven's Kitchen」(この曲では、エリック・ミヤシロと米澤美玖は退場)。

そして、大野雄二の「ルパン三世のテーマ」。サプライズ選曲という感じだが、公共ホールでの公演ということで、多くの人に馴染みある曲を入れてきたのだろう。各メンバーのソロもたっぷりのジャズ・アレンジが、カッコ良し。ここで、20分間の休憩。

2部の1曲目は、ジャズ・スタンダード「Just Friends」。演奏後、米澤美玖の誕生日(前日の5月4日)を祝うサプライズ演出。ハッピーバースデーの演奏と、高木信哉からの花束贈呈。そして、彼女の作品「Glacial Wind」(学生時代、作曲の課題で書いた曲とのこと)。

エリック・ミヤシロの作品「Skydance」、Herbie Hancockの「Maiden Voyage」を披露した後、宮本貴奈のソロで、彼女の作品「Fragrant Forest」~ 彼女の弾き語り「When You Wish Upon a Star」。

本編ラスト「Spain」と、アンコールの「Birdland」は、BNT ALL-STAR JAZZ ORCHESTRAでも定番のパターン。これで、全編終了。

3管ということで、ビッグ・バンドのような厚みはないが、逆に、各プレイヤー、1人当たりのソロの分量が多く、ブルーノートで聴くときよりも、それぞれの個性をたっぷり堪能することができたのが嬉しい。やや、リハ不足?という箇所もあったのだが、そこは手練れの皆さん、即座にリカバリーするところも聴き所だったように思う。そして、川口千里の怒濤のスティック捌きは、やはり気持ち良いのである。

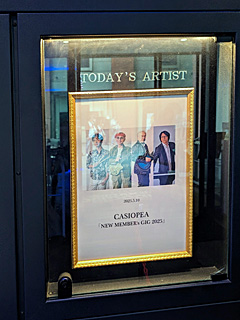

CASIOPEA 「NEW MEMBER's GIG 2025」 @ ビルボードライブ横浜 (25.5.10)

CASIOPEAのライヴを観に、ビルボードライヴ横浜に行ってきた。

CASIOPEAのライヴを観に、ビルボードライヴ横浜に行ってきた。

昨年末、キーボードの大髙清美が卒業し、新たに、The Jazz Avengersのプロデュースでもお馴染み、安部潤が加入。これまで、バンド名が、カシオペア → (ベースが、櫻井哲夫から鳴瀬喜博に交替した第2期を挟んで)→ (キーボードが、向谷実から大髙清美に交替)CASIOPEA 3rd → (ドラムスの今井義頼が加入)CASIOPEA-P4と変わってきたのが、今回、CASIOPEAに原点回帰。そのお披露目の、ビルボードライブ・ツアーである。

ということで、メンバーは

野呂一生(Gt)

鳴瀬喜博(Ba)

安部潤(Key)

今井義頼(Dr)

最初の3曲は、歪んだ音を使わない端正な演奏。野呂一生と鳴瀬喜博は、腰掛けてのプレイ。安部潤はピアノ・サウンドで新鮮味をプラス(前任の大髙清美は、オルガンがメインだった)。

そして、そこからは「Fightman」を筆頭に、音量アップ&ヒートアップした演奏になだれ込む。新曲2曲の披露も含め、名曲連打(と言いつつ、あとは「Domino Line」ぐらいしか曲名を知らないのだが…。スイマセン)。とにかく、4人とも上手い。演奏技量に関しては、いまだに日本で一番のフュージョン・バンドだろう。MCでは饒舌になる3人と、ムッツリ系の安部潤のキャラの対比も楽しい。

本編ラストは、当然の「ASAYAKE」。やはり、このカッティング・ギターは、凄い。大盛り上がりの中、アンコールでもう1曲演奏して、全編終了。

4人とも、とにかく上手いプレイを堪能したのだが、ベテラン・バンドだけに、古参のファンの方々の熱さも凄く、そこまで熱心なフォロワーとは言えない私には、いささかアウェイ感もある会場だったかな…

気がつけば、夏の矢野顕子強化月間のスケジュールも発表され始め、嬉しいやら忙しいやらの今日この頃です。